Entrelazando hallazgos sobre la situación económica de las mujeres rurales de Antioquia

Entrelazando hallazgos sobre la situación económica de las mujeres rurales de Antioquia

Por: Luz Mery Arias Muñoz 1

Presentación

Los aspectos que a continuación se informan, dan cuenta de los hallazgos investigativos que se vienen desarrollando en torno a los derechos económicos de las mujeres rurales, así como la reflexión crítica que de allí se deriva, a partir de las caracterizaciones económicas realizadas en el marco de los proyectos: “Mujeres empoderadas ponen en marcha sus iniciativas económicas después del COVID 19”2 y el proyecto “Las mujeres organizadas con las comunidades campesinas, caminamos juntas construyendo territorios con paz y equidad, en los procesos de la Corporación Vamos Mujer”3

Un ejercicio que se abordó durante el seminario “Entrelazando hallazgos en las caracterizaciones económicas de las mujeres rurales del nordeste”4, caracterizado por una dinámica participativa, que aportó información académica, conocimientos y experiencias del equipo de asesoras de la Corporación Vamos Mujer5, quienes desarrollan acciones encaminadas al mejoramiento de las condiciones materiales de vida de las mujeres y con quienes se tienen vínculos directos en los territorios. Las investigaciones mencionadas destacan algunos datos significativos que ofrecen los estudios.

Diagnóstico de la situación productiva y económica de las mujeres rurales y urbanas de Antioquia 2020 – 2021

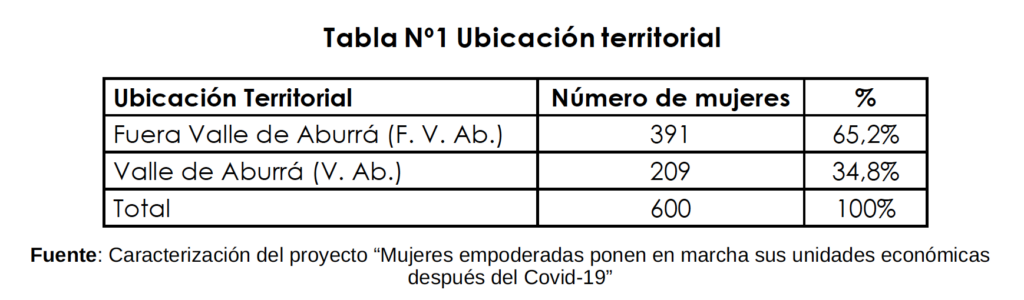

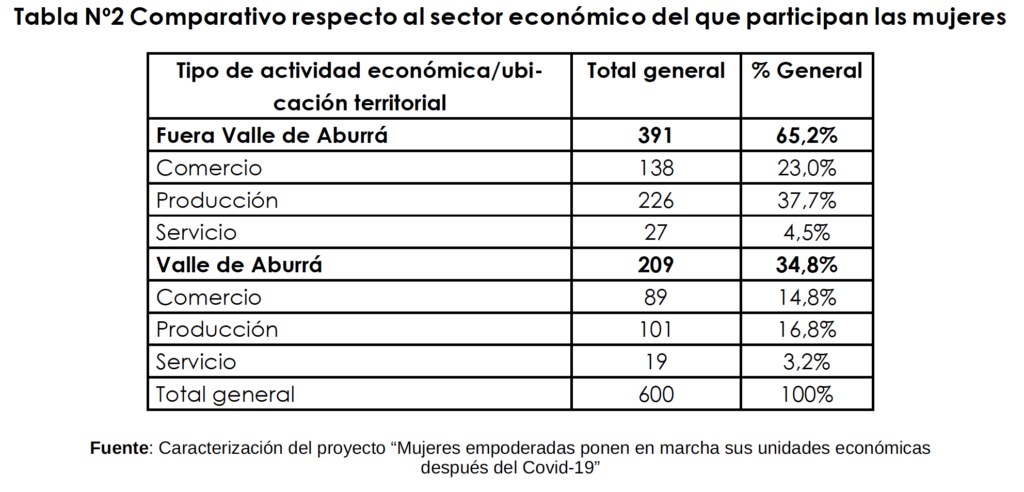

Como parte de las actividades de reconocimiento de la situación económica de las mujeres que se han visto afectadas durante la pandemia COVID 19, se desarrolló una caracterización a 600 mujeres urbanas y rurales que vienen siendo atendidas por la Corporación Vamos Mujer y la Corporación Fomentamos, desde diferentes acciones de Antioquia. Los hallazgos se centran en las percepciones que las mujeres presentan sobre sus condiciones productivas y económicas antes y durante la pandemia COVID 19 y sus principales afectaciones económicas. Tal y como se observa en tabla Nº1, el 65.2% de mujeres que participan habitan en territorios rurales o por fuera del Valle de Aburrá6, en comparación con un 34.8 % que se encuentran viviendo dentro del Valle de Aburrá7, lo que aporta a la reflexión sobre su situación económica en particular.

La tabla N°2 nos dice que cerca del 50% de las mujeres hacen parte del sector productivo8, en la producción de alimentos (procesados o no) y otro tanto (22.6%), a las labores agropecuarias. Del total de este porcentaje, 37% se ubica en zona rural.

Como puede verse, las participantes tienen una fuerte representación en el sector de la producción, desde el cual aportan al abastecimiento de la economía familiar y local. Sin embargo, es el que menores ingresos les genera9 y el que mayores esfuerzos les significa, en términos de desgaste físico, inversión de recursos y transformación de materia prima. Por otro lado, se caracteriza por su poco reconocimiento social y comercial y por presentarse en condiciones de informalidad y precariedad laboral. Lo anterior se agrava con la carga de trabajo reproductivo a fin de garantizar la atención a la familia y las tareas de crianza de las y los hijos, las cuales se incrementaron en un 82% durante el confinamiento.

Todo esto les implica mayores esfuerzos a las mujeres para mantener a flote sus unidades productivas y económicas, lo que, sin lugar a duda, es un escenario importante de analizar, ya que representa riesgos para la toma de decisiones al interior de su núcleo familiar, de violencia en su contra y de disminución de su capacidad de movilización. En términos generales, riesgos de pérdida de su independencia y autonomía económica, de expropiación de sus activos y recursos por parte de la familia o personas externas, así como al acceso a mercados, créditos y servicios gubernamentales. De allí la pertinencia e importancia de generar conciencia sobre sus derechos económicos y prevenir cualquier forma de violencia, sobre todo la económica, que se evidencia en el recorrido del diagnóstico.

Todos estos fenómenos afectan con mayor rigor las mujeres y limita sus ya escasas posibilidades de mejoramiento de su calidad de vida. En conclusión, las mujeres durante el confinamiento y pandemia, ¡han trabajado más y han ganado menos!

Análisis del consumo y producción de la familia

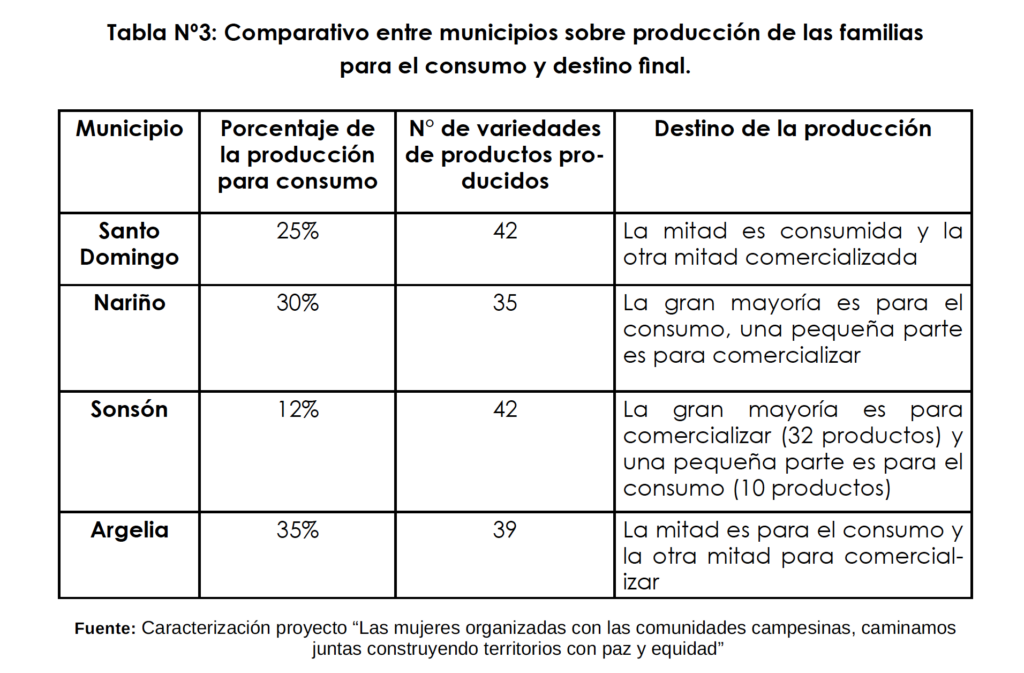

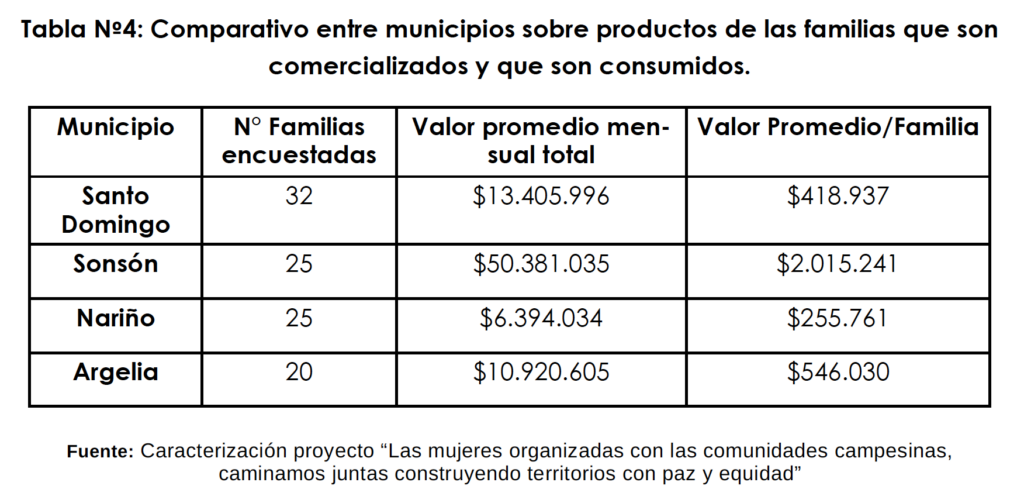

Esta caracterización se realiza con el apoyo de 102 familias, en los municipios de: Santo Domingo (32 familias), Sonsón (25 familias), Argelia (20 familias) y Nariño (25 familias), con las que se realizaron encuestas dirigidas a determinar el consumo de las familias en sus hogares, la producción en sus predios y la comercialización de sus producciones, participantes del proyecto “Las mujeres organizadas con las comunidades campesinas, caminamos juntas construyendo territorios con paz y equidad”.

El estudio ha permitido cuantificar las principales demandas en productos y alimentos que tienen las familias, evaluando cuales de éstas son satisfechas con sus producciones propias (lo cual implica el trabajo de las mujeres) y cuáles de éstas deben ser abastecidas en los mercados de consumo formales. A partir de estosdatos, se espera construir análisis para la conformación de redes de colaboración solidaria mediante la creación y puesta en marcha de circuitos económicos solidarios entre las familias.

Si bien las investigadoras advierten posibles fuentes de error en los datos que provienen de las dificultades de estandarización de medidas o de la variación de precios como efectos de la producción estacional, entre las conclusiones más importantes que arroja este estudio sobre el consumo de las familias se destaca que:

Un porcentaje representado en un rango del 64% al 88%, indica que los alimentos de las familias, deben ser comprados en el mercado10

Por otro lado, un porcentaje representado en un rango del 12% al 36% indica que, dichos alimentos de las familias son abastecidos por ellas mismas a partir de su producción11. Lo anterior demuestra que gran parte de estas familias están trabajando en su seguridad y autonomía alimentaria, tal y como puede observase en la siguiente tabla detallada:

Lo anterior se visibiliza a través del ahorro que hacen las familias al no necesitar comprar dichos productos. También es un aporte a la seguridad alimentaria ya que garantiza el abastecimiento familiar de productos nutritivos y de calidad.

Queda un excedente de la producción familiar que se usa para varios fines, uno de ellos es la comercialización, el cual es un aporte importante a las economías ya que permite la compra de aquellos productos que no se pueden producir; y posibilita la alimentación de los animales domésticos tales como pollos, cerdos y bovinos; los cuales hacen parte de la seguridad alimentaria y la economía familiar, garantizándose mayor autonomía y menor dependencia de insumos externos; y finalmente quedan algunos productos para donaciones e intercambios entre familias.

Otro hallazgo es aquel que indica que la producción que aporta a la seguridad alimentaria, no siempre es tenida en cuenta o valorada por parte de las familias, pese a que reconocen la necesidad de mantener parte de la producción de sus alimentos, la cual casi nunca se contabiliza en pesos.

Como refuerzo a esta afirmación, se presenta un resumen de algunos aspectos de la producción de las familias; incluye los productos que son comercializados (exceptuando el café, la caña) y la monetización de los que son consumidos, y aquellos que tienen otros usos como trueques, donaciones, alimentación animal, entre otros.

Finalmente, la caracterización resalta el papel de las mujeres en la economía doméstica al ser las principales dinamizadoras de subsistemas o deproducción del traspatio, que termina siendo un aporte para la alimentación y seguridad alimentaria familiar, lo que, a su vez les permite generar pequeños ingresos monetarios. Estas actividades son: cultivo de cebolla de rama, venta de carne de pollo, venta de huevos y para algunas mujeres la venta de leche y quesos.

En cuanto a la seguridad alimentaria las cifras demuestran los avances de las familias hacia la autonomía alimentaria, garantizando así su pervivencia en los territorios, gracias a los subsistemas agrícolas y pecuarios. En términos de salud, producir los alimentos en las fincas permite tener mayor garantía de la calidad de los mismos, así como el acceso a mayor variedad y calidad nutricional en las dietas familiares.

En términos políticos el estudio permite reconocer la importancia de las economías campesinas y el aporte de las mujeres al sostenimiento de las mismas, a través de la producción para el autoconsumo, que son reconocidos como aportes no monetarios para la economía familiar. A través de la producción de alimentos en las fincas, se valora el uso y acceso a la tierra por parte de las familias por aspectos como la autonomía, identidad, bienestar. En este sentido consideramos pertinente hablar de la dimensión productiva de la economía del cuidado, además de la reproductiva en sí.

Finalmente, el proyecto invita a fortalecer el consumo responsable y consciente no solo como fuente de soberanía y autonomía, sino además como sostenibilidad y responsabilidad ambiental con el planeta.

Metodologías apropiadas para comprender las dinámicas económicas de las mujeres

Los dos estudios aquí presentados posibilitan comprender las situaciones económicas que viven las mujeres en los territorios, ofreciendo diferentes enfoques y abordajes metodológicos. Por un lado, se destaca un enfoque productivo que posibilita identificar las condiciones económicas en las que se encuentran productoras, comerciantes y oferentes de servicios para acceder a los mercados, mientras que el segundo estudio se direcciona a partir del consumo de las familias permitiendo reconocer las condiciones de las mujeres para acceder al mercado, como el reconocimiento de aquellos productos destinados al autoconsumo y su impacto en la economía doméstica.

La puesta en escena de los estudios, suscita reflexiones a considerar en el marco de la actuación institucional, tanto en el orden metodológico, como en el conceptual, a finde interpretar las dinámicas económicas de las mujeres y construir caminos de actuación mas cercanos a sus realidades inmediatas.

Ante la urgencia inminente de avanzar en estrategias metodológicas cada vez mas cercanas a las necesidades prácticas y a los intereses estratégicos relacionados con las dinámicas económicas de las mujeres, se reconocen los ejercicios de caracterización, como herramientas que aportan a la economía feminista, en tanto amplían las miradas sobre el tema incorporando enfoques transversales como el territorial, sociocultural, Inter seccional, así como los derechos diferenciales y el ciclo vital de vida.

Por otro lado, al marcar nuevas rutas metodológicas, se busca que los derechos económicos de las mujeres sean motivo de indagación no solo desde la mirada economicista y monetaria, pues se requiere además comprender los fenómenos y obstáculos que ellas enfrentan para alcanzar ingresos, toda vez que estos se encuentran inmersos en las dinámicas de la economía familiar. De allí la importancia de proponer una etnografía de sus economías cotidianas, desde la cual sea posible identificar sus ritmos, tiempos, prácticas y comprensiones sobre sus vivencias, sobre los obstáculos estructurales de género y las diversas formas de violencia económica que se ejercen en su contra.

Entre los aspectos novedosos, estos estudios permiten inferir que aún existen supuestos más que certezas, sobre las formas de participación de las mujeres en los diversos sectores de la economía, para lo cual el feminismo propone la necesidad de analizar críticamente la posición12 económica que alcanzan las mujeres en un marco de relaciones de poder, al hacerse preguntas sobre: ¿en qué sector se ubican e identifican?, ¿qué reconocen y valoran como productivo y comercial en términos de costo-beneficio para ellas?, entre otras. Al hacer un análisis crítico podremos dilucidar la valoración social y económica que culturalmente se les asigna y los efectos que estas asignaciones tienen sobre sus derechos económicos.

Puntos de análisis para interpretar las dinámicas económicas de las mujeres

A través de los ejercicios investigativos, se aproximaron otras reflexiones que amplían el horizonte interpretativo de los hallazgos y la necesidad de seguir explorando asuntos como la violencia económica contra las mujeres, que van desde las más sutiles, hasta mecanismos explícitos de exclusión y barreras de acceso a los mercados.

La pandemia (COVID -19), ha dejado entrever violencias en su contra, representadas en recarga de tareas domésticas, cierre de espacios de participación, así como pérdida de empleos y afectación en sus ingresos, lo que demuestra que el mercado ha sido reaccionario en su contra, marcando un retroceso en los espacios públicos ganados, particularmente en el sector de bienes y servicios, lo que también tiene correlación con la pérdida de sus empleos y negocios, marcando brechas en sus actividades económicas en comparación con las de los hombres.

Para el caso particular de las mujeres rurales, los impactos económicos se derivan de fenómenos como la feminización de la pobreza, dada la exponencial pérdida de acceso a activos productivos y canales de comercialización, la precarización delas fuentes de empleo y el poco acceso a ellos, a lo cual se suma un contexto en que las familias trabajan en el subsistema de producción para el autoconsumo y venta de algunos productos y se tiene poco valor del trabajo doméstico y de cuidado que allí se realiza.

Aun así, los datos señalan la importancia que tiene valorar el trabajo doméstico y del cuidado y demuestran que no toda la sostenibilidad de una familia se produce en el mercado abierto, lo cual obliga a revisar conceptos como el de pobreza y riqueza, pues el mercado abierto no logra solventar las necesidades de las mujeres.

De allí la importancia de retomar enfoques como el de desarrollo a escala humana, de tal forma que permita ampliar los indicadores para analizar el tema del desarrollo territorial desde las mujeres y categorías como: redistribución del trabajo familiar, relaciones al interior de las familias, autonomía y acceso a recursos para la producción, que redunden en la transformación de su condición de género en términos de mejoramiento de calidad de vida de ellas y sus familias, así como la transformación de la posición de género con miras a contribuir a la reactivación de sus canales de distribución, comercialización e intercambio que posibilite avanzar en sostenibilidad. Hallazgos como estos, invitan a considerar enfoques económicos que permitan apoyar a las mujeres en tiempos de crisis económica.

Estos estudios son un soporte fundamental para la generación de puentes entre las políticas de desarrollo del país y la visión tradicional de la economía, ya que reconocen la experiencia vivida por las mujeres y aporta desde sus múltiples dimensiones y frentes, generando la auto reflexión, autovaloración y empoderamiento desde el rol que realizan.

Notas al pie de página

- Antropóloga, Magister en Desarrollo Humano de Flacso Argentina. Asesora en género de la Corporación Vamos Mujer.

- Proyecto desarrollado en el marco de la convocatoria para la emergencia COVID 19 apoyada por el Fondo para la Mujer, la Paz y la Acción Humanitaria (WPHF) y Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres. Ejecutado por la Alianza interinstitucional Corporación Vamos Mujer y la Corporación Fomentamos. Los resultados de esta caracterización fueron elaborados por Luz Mery Arias y Migdalia Betancur. Los equipos de promotoras de ambas instituciones aportaron en la recolección de la información.

- Proyecto apoyado por el convenio de cooperación entre Genève Tiers-Monde (GeTM) y la Corporación Vamos Mujer. Los resultados de esta caracterización fueron elaborados por Patricia Zuluaga Castaño y Maria Cristina Pineda.

- Corporación Vamos Mujer. Seminario interno “Entrelazando hallazgos en las caracterizaciones económicas de las mujeres rurales del nordeste”. 26 de abril del 2021.

- Participantes: Directora, Lina María Mejía Correa; Asesoras, Liliana María Botero L., Maria Cristina Pineda, Patricia Zuluaga Castaño, Diana Rincón, Geraldine Narváez, Claudia Patricia Macías, Edilia Morales Osorio y Luz Mery Arias Muñoz.

- Urabá 48% (Apartadó (26,7%), Turbo (14,5%), Chigorodó (4,5%) y Carepa (2,3%). Igualmente, un 17% en los territorios del Nordeste (9%), Oriente (4%), Suroeste (2%) y Occidente (2%).

- De las cuáles, el 22.5% se ubican en Medellín, 6,2% en Bello, 5,7% en Girardota, 0,3% en Itagüí y 0,2% en Barbosa.

- Las del sector comercio tanto por fuera como por dentro del Valle de Aburrá, se dedican a la comercialización de prendas de vestir (21.6%) y a la comercialización de productos misceláneos (12,3%). Las del sector de servicios, a la labor de las estilistas o del sector de los servicios personales directos, representado en un 76.1% (43.5% por fuera del Valle de Aburrá y de 32.6% dentro del Valle de Aburrá).

- El estudio indica que antes del confinamiento, cerca del 30% de las mujeres del sector productivo se encontraba recibiendo ingresos mensuales por debajo de $400.000, mientras que, en los sectores de comercio y servicios, los rubros se encuentran en rangos superiores a esta cifra.

- El porcentaje de alimentos que deben ser comprados por las familias de Santo Domingo es de 75%; de Nariño es del 70%, de Argelia es de 64% y de Sonsón, el 88%.

- El porcentaje de alimentos que es aportado por la producción de los predios de Santo Domingo es de 25%; En Nariño el 30%; Argelia 35% y Sonsón 12%

- Entendido como la toma de conciencia tanto de nosotras como Corporación, como de las mujeres en los territorios, respecto a su ubicación social y económica en relación con los hombres.